【中药前沿】中药与天然药物2015—2020 年研究亮点评述

作者

陈士林,孙奕,万会花,张晗,赵庆贺

天津中医药大学

中药与天然药物在2015—2020年取得多项突破性进展,屠呦呦青蒿素研究获得诺贝尔奖促使国内外掀起研究中药与天然药物的热潮,“甘露寡糖二酸”、“桑枝总生物碱片”等原创药物获得新药证书;多项研究成果入选年度“中国十大医学进展”,在Nature、Science、New England Journal of Medicine、Lancet 等国际顶级期刊发表了高水平的研究论文,本文梳理总结了这五年期间国内外科学家在国际著名期刊发表中药与天然药物相关的亮点学术成果,并对其在化学、药物资源、药理、制剂、新药开发等相关领域取得的重要进展进行了评述,以期追踪和报道中药与天然药物领域发展的前沿和热点,并通过对其的分析得出学科发展的启示和展望。

关键词

中药;天然药;天然产物;药用植物;药理;制剂

正文

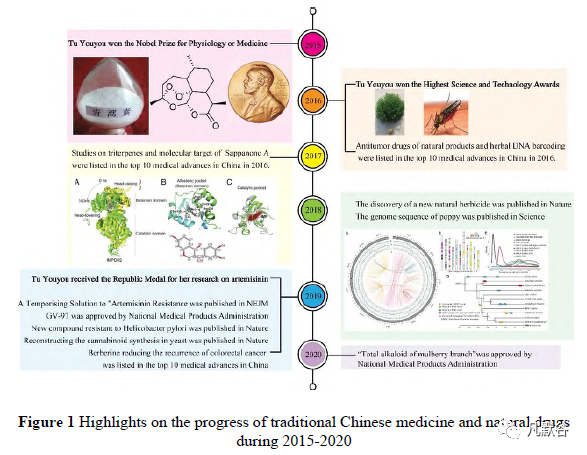

2015—2020年是中药和天然药物研究与发展极其重要的年度,特别是屠呦呦青蒿素研究获得2015 年度诺贝尔生理学或医学奖,2016 年获国家最高科学技术奖,2019 年获得共和国勋章、联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖,使全世界看到了中药和天然药物的巨大发展潜力。2019 年,屠呦呦研究员等5 位专家在New England Journal of Medicine 上提出了切实可行的应对“青蒿素抗药性”的合理方案,随后在Lancet 子刊再次阐述了方案的可行性及合理性[1];同时阐明了青蒿素耐药性的定义[2,3];国际顶级医学类教科书《牛津医学教科书》(第6 版)章节:“传统医药的范例:中医药”,2019 年已正式出版。近年来,青蒿素及其衍生物在抗寄生虫、抗癌、抗炎、治疗红斑狼疮等方面均具有良好的疗效[4,5];双氢青蒿素对治疗系统性红斑狼疮效果明显,其适应症临床试验已获国家药品监督管理局《药物临床试验批件》。

药物化学研究

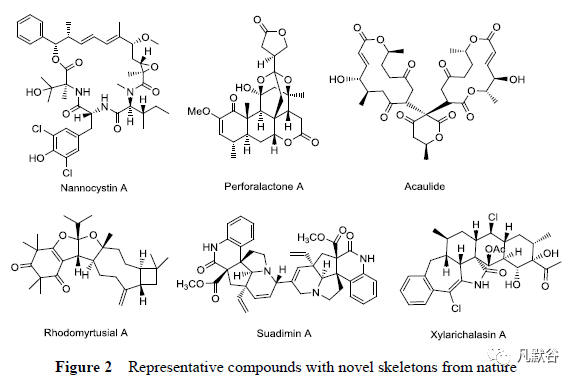

从牛筋果(Harrisonia perforata)中分离得到化合物perforalactone A,它是首次从植物源分到的笼状氧杂金刚烷骨架、且具有杀虫作用的20S 新苦木素类化合物。Perforalactone A 对苜蓿蚜(Aphis medicaginis)表现出显著的杀虫活性,为烟碱受体(nAChR)拮抗剂(IC50 值为15.8 nmol·L-1)[13]。从灰毛浆果楝(Cipadessacinerascens)中分离到含有螺环结构的柠檬苦素类成分cipacinoid A,该化合物具有中等的蛋白酪氨酸磷酸酶1B(PTP1B)抑制活性[14]。从落羽杉(Taxodiumdistichum)中得到2 个独特的以四环十八烷为核心的C30-萜烯taxodisones A 和B,仿生物合成表明两个化合物源自二萜和单萜,而非角鲨烯或氧化角鲨烯[15]。Pierisketolide A 是从美丽马醉木( Pieris formosa ) 根部得到的一个A-homo-B-nor-ent-kauane 骨架的二萜,在10 mg·kg-1 的剂量下具有镇痛作用,抑制率达到45%[16]。从巴豆属巴豆腈(Croton kongensis)和曼哥龙巴豆(Crotonmangelong)中分别得到新骨架二萜crokonoid A 和大环二萜的对映异构体(+)mangelonoids A 和(−)B,其中crokonoid A 对A549 细胞具有较强的细胞毒性(IC50 值为(1.24±0.56) μmol·L-1),而mangelonoid A 则具有抑制NF-κB 的作用(IC50 值为(7.27±1.30) μmol·L-1)[17,18]。Artemisian B 是从艾蒿(Artemisia argyi)中分离得到的1,10-4, 5-二-断愈创木内酯与愈创木内酯二烯经[4+2]Diels-Alder 加成形成的聚合体,它可诱导细胞凋亡并引起细胞G2/M 期停止,从而对抗乳腺癌细胞MDA-MB-468 的增殖(IC50 值为3.21 μmol·L-1)[19]。

1.1.3 Neuamycin B 等聚酮类新骨架化合物

Suadimins A 为首次报道的源自山橙(Melodinus suaveolens)的单萜喹啉型生物碱二聚体,它具有显著的抗结核分枝杆菌H37Rv 的活性(MIC90 值为6.76 μmol·L-1)[27]。从尼泊尔虎皮楠(Daphniphyllum himalense)中分离得到化合物himalensine B,该化合物对两种激酶PTP1B 和IKK-β 具有一定的抑制活性(抑制率分别为31%和29%)[28]。从Melodinus cochichinensis 中得到的melocochines A 和B 是一对罕见的单萜吲哚型生物碱差向异构体,二者可增强溶酶体的生物起源,对溶酶体探针(LysoTracker)的染色强度分别为139.7%和119.0%[29]。Phlegmadine A 是从Phlegmariurus phlegmaria 分离到的一种新型含有独特环丁烷结构的石蒜碱型生物碱[30]。从附子(Aconitum carmichaelii)的水提取物中分离鉴定出了3 个硫代C-20 二萜生物碱类化合物,分别是具有重排的atisane 烷型骨架的aconicatisulfonines A 和B,以及aconicarmisulfonine A;前者对乙酸引起的小鼠扭伤具有显著的镇痛作用[31,32]。此外,从银叶巴豆(Croton cascarilloides)中也分离鉴定了一种二萜生物碱类新骨架化合物cascarinoid A[33]。

1.1.6 源自真菌的asperflavipine A 等细胞松弛素类新骨架化合物

细胞松弛素是一类结构新颖且生物活性广泛的真菌次级代谢产物,近5 年发现了一些具有特殊结构特征的化合物。从黄柄曲霉(Aspergillus flavipes)中分离鉴定了一个具有5/6/11/5/6/5/6/5/6/5/5/11/6/5 十四元环系的细胞松弛素杂四聚体(asperflavipine A)和一个5/6/11/5/5/6/5/11/6/5 细胞松弛素asperchalasine A[34,35]。Asperflavipine A 包含了2 个细胞松弛素和2 个epicoccine 结构单元,是首个细胞松弛素杂四聚体,它的发现揭示了细胞松弛素研究的新领域。Asperflavipine A 具有中等的细胞毒性,能够通过激活caspase-3 以及降低PARP 的活性诱导包括Jurkat、NB4、HL60等肿瘤细胞的凋亡。此外,从马铃薯内生炭角菌Xylaria cf. curta 中分离到了结构新颖的细胞松弛素curtachalasins A-E 和一个卤代六环细胞松弛素xylarichalasinA,其中curtachalasin C 能逆转白色念珠菌抗氟康唑的抗药性[36-38]。

1.1.7 其他类型新骨架化合物

从中药蛇床子(Cnidium monnieri)的果实中分离到一对外消旋二聚体(±)cnidimonin A,它是由香豆素二聚体构成,含有不同的结构单元(如黄酮醇、苯并呋喃和色酮),该化合物显示出比其相应的旋光对映异构体更强的抗病毒HSV-1 的作用(IC50 值为1.23 μmol·L-1)[39]。从飞龙掌血(Toddalia asiatica)中得到2 对低聚香豆素对映体spirotriscoumaris A 和B,二者均具有螺二烯酮骈合倍半萜的独特骨架,外消旋混合物具有抗流感病毒H2N2的作用,其活性较相应的旋光异构体强3~6 倍(IC50 值分别为3.13 和2.87μmol·L-1)[40]。从蜜茱萸(Melicope patulinervia)的叶子中分离到3 对木脂素-间苯三酚杂合物的对映体(±)-melipatulinones A-C,这些化合物均具有抑制胰脂肪酶的作用[41]。

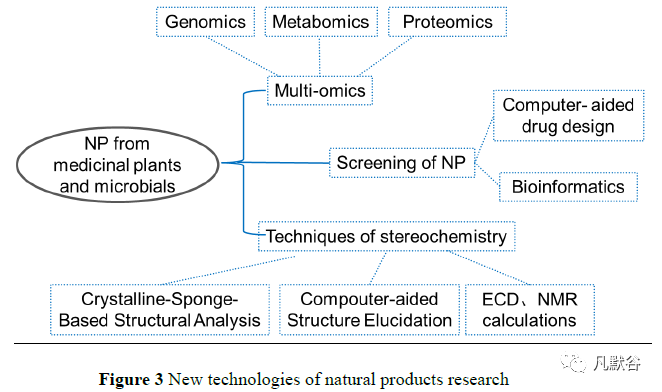

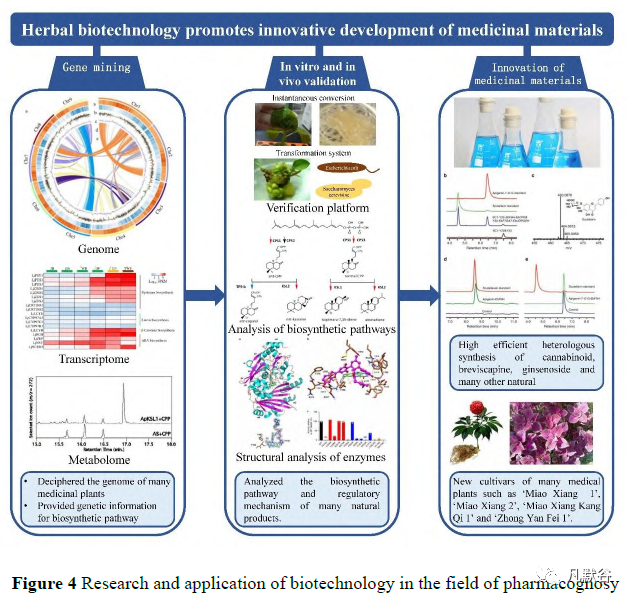

药物资源研究

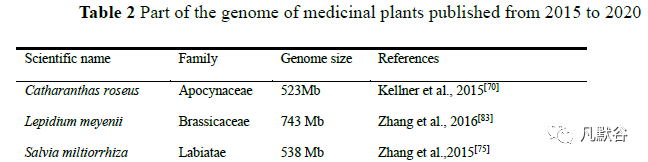

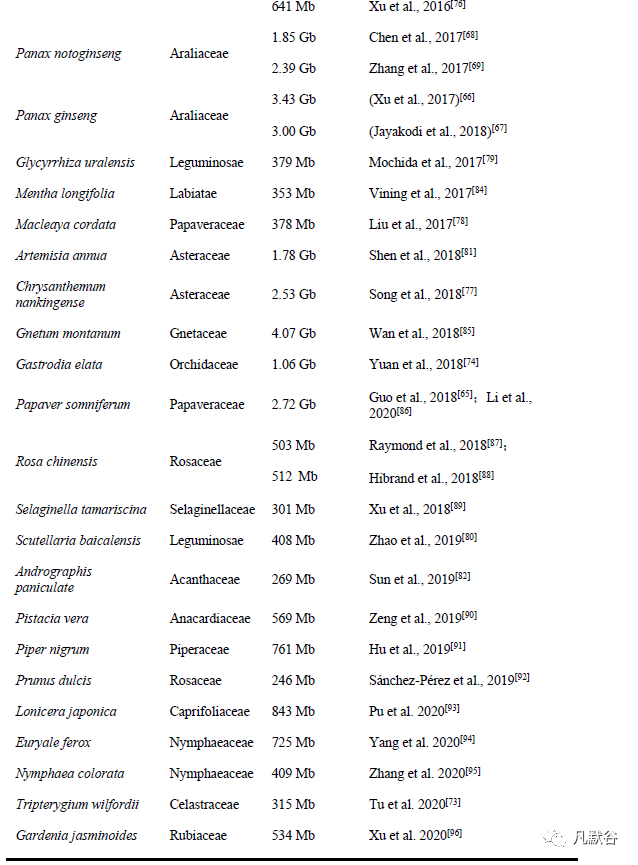

2.1 罂粟、人参、长春花、菊花、雷公藤、丹参等多种药用植物基因组测序推动复杂天然产物生物合成途径解析

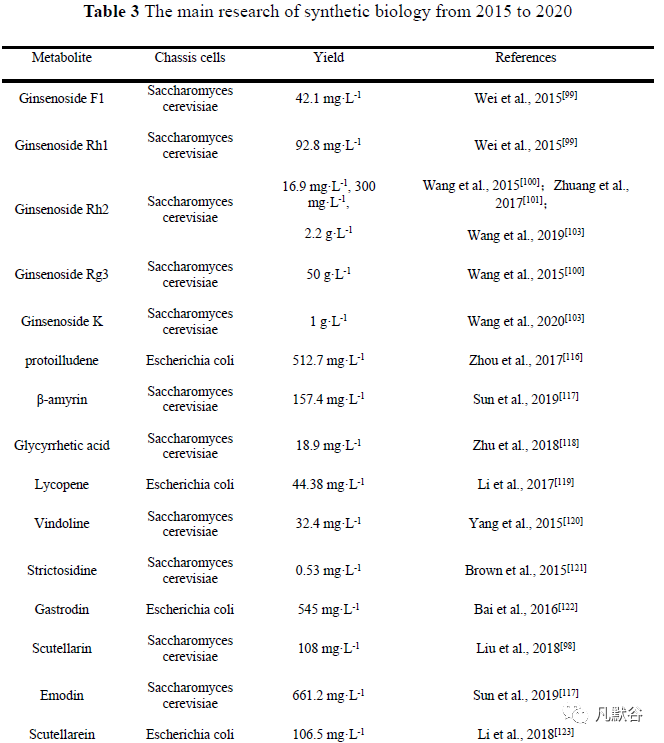

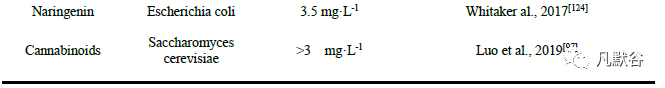

2.2 大麻素、灯盏花素、人参皂苷等天然产物的合成生物学研究为天然产物的工厂化生产奠定基础

2.3 大麻、杏仁等药用植物的群体遗传学研究

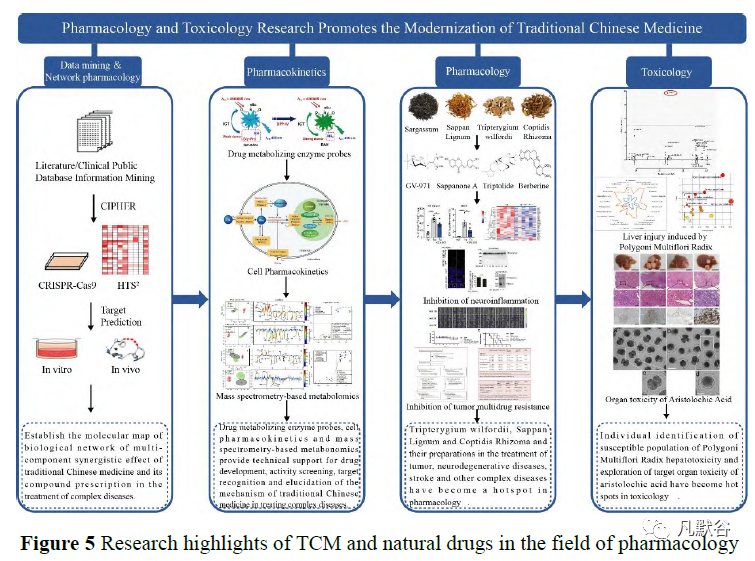

3.1 建立基于网络药理学探索中医药治疗复杂性疾病机理的新方法

3.2 药代动力学新技术和新理论推动中医药现代化研究

3.3 何首乌肝毒性、马兜铃酸毒性为代表的安全性研究推动中药安全合理使用

肖小河团队应用药物基因组学、代谢组学等方法,开展了基于识别何首乌致肝损伤易感人群生物标志物的研究。通过临床数据的病证毒理学研究证实何首乌仅对少数特定人群具有肝损伤风险,其诱发的特异质肝损伤与机体免疫相关遗传差异有关,HLA-B*35:01 等位基因是何首乌致肝损伤易感人群的基因标志物,揭示了何首乌肝损伤发生与机体遗传背景之间的关系[147]。在临床前瞻性研究中,通过比对何首乌致肝损伤易感个体与耐受个体在摄入何首乌前后的代谢特征,筛选出甘油磷脂代谢、鞘脂代谢、脂肪酸代谢、组氨酸代谢和芳香族氨基酸代谢等25 种主要的差异代谢产物,区分了易感和耐受个体的代谢特征,有助于及早识别药物肝损伤的易感人群,指导临床用药,预防或避免肝损伤重症化的进展和不良结局的发生[149]。

4.1 仿生紫杉醇药物载体等纳米技术推动天然药物新剂型的蓬勃发展

仿生药物传输体系模拟生物体系中的粒子如细胞、囊泡、病毒等,为提高药物转运体系的生物相容性和疗效提供了极为广阔的空间[170],其具有可延长血液循环时间、降低免疫原性和可实现主动靶向等优点。近5 年来,研究人员在仿生纳米药物研究领域取得众多突破性成果。2015 年张良方等[171]采用血小板细胞膜分别包被载多西紫杉醇和万古霉素的聚(乳酸-乙醇酸)(PLGA)纳米粒,分别用于大鼠动脉再狭窄和小鼠血液感染模型的靶向治疗,取得显著的治疗效果。李亚平和王思玲等[172]将紫杉醇纳米粒用小鼠乳腺肿瘤4T1 的细胞膜包敷,获得的仿生纳米药物具有对小鼠转移性乳腺肿瘤4T1 的高度靶向能力,可降低巨噬细胞对纳米药物的吞噬,并可显著减少肿瘤的肺转移能力,相较于非仿生纳米紫杉醇,仿生纳米紫杉醇使乳腺肿瘤的肺转移结节数量减少6.5 倍。张灿团队将紫杉醇脂质体导入中性粒细胞,利用中性粒细胞可穿过血脑屏障的性能及在术后产生的炎症因子风暴IL-8 和CXCL1/KC 作用下响应性释放出紫杉醇,该团队将该紫杉醇脂质体用于治疗小鼠复发性神经胶质瘤,可显著延长小鼠的生存时间[173]。最近,郭培宣团队利用具有超级热力学稳定性的RNA 四向连接(4WJ)纳米颗粒,将紫杉醇溶解度提高了32 000 倍。他们在RNA 纳米颗粒上引入靶向乳腺癌的表皮生长因子受体(EGFR)核酸适配体,可显著增加细胞对RNA-紫杉醇纳米颗粒的内吞,且能明显抑制MDA-MB-231 乳腺癌小鼠移植瘤的生长[174]。

4.1.2 以CRLX101 为代表的喜树碱新型纳米药物

喜树碱(camptothecin)是在生长于中国华南的尖叶喜树(Camptotheca acuminata)中发现的强效抗肿瘤药物,其水溶性衍生物伊立替康和拓扑替康已被FDA 批准用于结肠癌和卵巢癌的治疗。针对喜树碱及其衍生物新剂型的研究一直是制药公司和研究人员关注的重点。美国加州理工学院Mark E. Davis 团队开发的CRLX101 是一种喜树碱/聚乙二醇-环糊精(PEG-CD)纳米药物,目前处于II 期临床研究。Davis 等[178]通过内窥镜技术及免疫组化分析了该纳米药物在9 名胃癌患者中的药代动力学情况,发现该纳米药物可在患者肿瘤组织中蓄积,而肿瘤附近的非肿瘤组织未观察到纳米药物,显示出该纳米药物对实体肿瘤良好的靶向作用。另外,经过治疗后患者体内的肿瘤标志物碳酸酐酶IX 和拓扑异构酶I 表达显著降低。

4.1.3 以小檗碱等纳米药物为代表的中药活性成分新剂型

生物碱是含氮化合物,多具有复杂环状结构,为中药与天然植物的重要有效成分之一。小檗碱(berberine)是广谱抗菌药物,临床上盐酸小檗碱用于治疗胃肠道感染。小檗碱广泛存在于黄连(Coptis chinensis Franch.)、黄柏(Phellodendron chinense Schneid.)等中药中。然而,其注射剂可引起心脏抑制及阿斯综合症等,严重时可导致死亡,我国已淘汰盐酸小檗碱注射剂。纳米技术的发展为小檗碱的减毒增效提供了有效途径。雷海民等发现小檗碱与黄芩苷在特定条件下可形成纳米粒子,与小檗碱相比,该纳米复合物具有显著增强的抗菌及清除生物膜的能力。该研究为中药复方相对于单方的协同起效作用机制的探讨提供了一种可能解释[188]。

4.2 以大麻素类药物为代表的天然药物制剂

目前,传统剂型仍在临床使用药物剂型中占据主流地位。除口服制剂外,黏膜给药制剂等局部给药制剂由于其应用方便、患者顺应性好的优点,因而也得到了各制药公司的重视。

4.3 以Trodelvy™为代表的抗体偶联药物(antibody–drug conjugates, ADC)制剂加快推向临床

前沿热点与重要进展的展望和启示

详见 药学学报 2020.11

单点登录

账号密码登录