中药学研究生联合培养基地课程案例库

《细胞信号转导与调控》 一氧化氮介导的信号转导途径——以西地那非为例

《细胞信号转导与调控》

一氧化氮介导的信号转导途径——以西地那非为例

首页注释:唐慧勤,广西中医药大学,通过上市药物西地那非的开发研究过程,深刻理解和掌握细胞信号与调控过程,通过分子层面了解药物的作用机制。本案例来源于文献报道,真实可靠。

中文摘要及关键词:生物体内的细胞间通讯是实现生命活动的基础。细胞信号传导是一种通过生物分子进行信息交流的过程,包括上下游信息传递细胞内信息传递等多个方面。信号转导的机制和调控是细胞信号传导研究的基础和核心。一氧化氮(NO)从神经末梢和内皮细胞释放出来与海绵体平滑肌上的受体结合,激活细胞内可溶性鸟苷酸环化酶,后者在Mn2+参与下,促使三磷酸鸟苷(GTP)变为环单磷酸鸟苷(cGMP),cGMP激活蛋白激酶G(PKG)和小部分蛋白激酶A(PKA),激活的PKG和PKA通过活化Ca2+泵使细胞内游离Ca2+水平降低,从而导致海绵体平滑肌松弛,动脉血流入,阴茎充血、坚硬、勃起。在人海绵体组织和血管平滑肌中存在PDE5,能使cGMP水解为GMP,阻断使阴茎勃起的NO-cGMP途径。西地那非为PDE5选择性抑制剂,能防止cGMP的降解,从而能加强性兴奋的阴茎勃起反应。

关键词:PDE5;细胞信号;第二信使;西地那非

引言或开头:细胞信号转导是指细胞外因子通过与受体(膜受体或核受体)结合,引发细胞内的一系列生物化学反应以及蛋白间相互作用,直至细胞生理反应所需基因开始表达、各种生物学效应形成的过程。现已知道,细胞内存在着多种信号转导方式和途径,各种方式和途径间又有多个层次的交叉调控,是一个十分复杂的网络系统。在这一系统中,细胞或者识别与之相接触的细胞,或者识别周围环境中存在的各种信号(来自于周围或远距离的细胞),并将其转变为细胞内各种分子功能上的变化,从而改变细胞内的某些代谢过程,影响细胞的生长速度,甚至诱导细胞的死亡。所以,阐明细胞信号转导的机理就意味着认清细胞在整个生命过程中的增殖、分化、代谢及死亡等诸方面的表现和调控方式,进而理解机体生长、发育和代谢的调控机理。

背景介绍:西地那非最早由美国一家制药公司研发,1989年发现安万特公司的抗过敏药扎普司特舒张肺动脉血管可能与5-磷酸二酯酶(PDE5)有关,故以具有轻微PDE5抑制作用的扎普司特为苗头化合物进行相关研发。随后的三年内辉瑞的5人药化小组经过骨架跃迁和药效团探索,设计并合成了1600个化合物,最终研发出西地那非。作为一个5-磷酸二酯酶抑制剂,研究者希望西地那非能够通过释放生物活性物质NO,来舒张心血管平滑肌,达到血管扩张而缓解心血管由于缺血和缺氧所引起的心绞痛。但研究结果显示,西地那非对心血管的作用并不能达到研究人员的预期,表现令人失望,它对心脏血流的改善不太显著,缓解心脏绞痛的疗效低微,无法成为一个成功的治疗药。1991年4月,西地那非的临床研究正式宣告失败;1993年1月,该公司终止对其的临床研究。但受试者报告的一项副作用引起了研究人员的注意。研究员发现,治疗者在领过试药之后都不愿意交出余下的药物。追查之下,发现这一种药对病者的性生活有改善。在经辉瑞高层许可后,研究人员就西地那非对阴茎海绵体平滑肌的作用展开了研究,并于1998年3月27日获得美国联邦食品和药品管理局的上市许可,成为令辉瑞公司名声大噪的一个产品。

内容:一氧化氮是引起海绵体平滑肌松弛和勃起的主要介质。西地那非为5-磷酸二酯酶(PDE5)选择性抑制剂,能增强在性刺激下NO释放引起的阴茎勃起生理反应。NO从神经末梢和内皮细胞释放出来与海绵体平滑肌上的受体结合,激活细胞内可溶性鸟苷酸环化酶,后者在Mn2+参与下,促使三磷酸鸟苷(GTP)变为环单磷酸鸟苷(cGMP),cGMP激活蛋白激酶G(PKG)和小部分蛋白激酶A(PKA),激活的PKG和PKA通过活化Ca2+泵使细胞内游离Ca2+水平降低,从而导致海绵体平滑肌松弛,动脉血流入,阴茎充血、坚硬、勃起。在人海绵体组织和血管平滑肌中存在PDE5,能使cGMP水解为GMP,阻断使阴茎勃起的NO-cGMP途径。西地那非为PDE5选择性抑制剂,能防止cGMP的降解,从而能加强性兴奋的阴茎勃起反应。体外试验表明,西地那非对PDE5的选择性超过对PDE其他同工酶。它对涉及心脏收缩的PDE3无作用,但在较高剂量时能抑制存在于视网膜内的PDE4,影响视觉。

1.先导化合物的发现

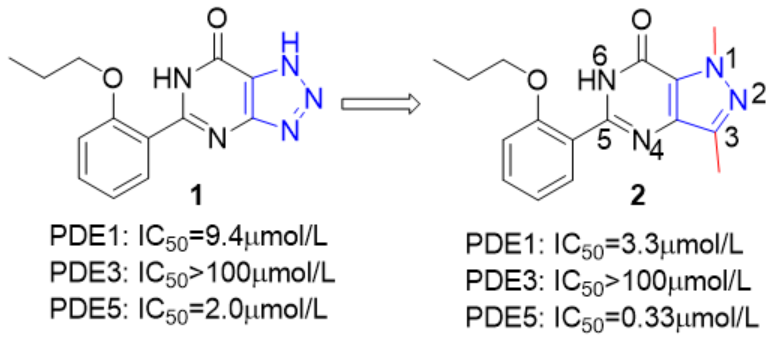

对抗过敏药扎普司特(1)的三唑并嘧啶酮母核进行一系列的变换,发现三唑环变换成甲基吡唑环(2)后,活性和选择性均显著提高,分子模拟显示,衍生物2与cGMP的尺寸、形状和偶极距相似度高,故以化合物2为先导化合物,做进一步优化。

2.先导化合物的优化

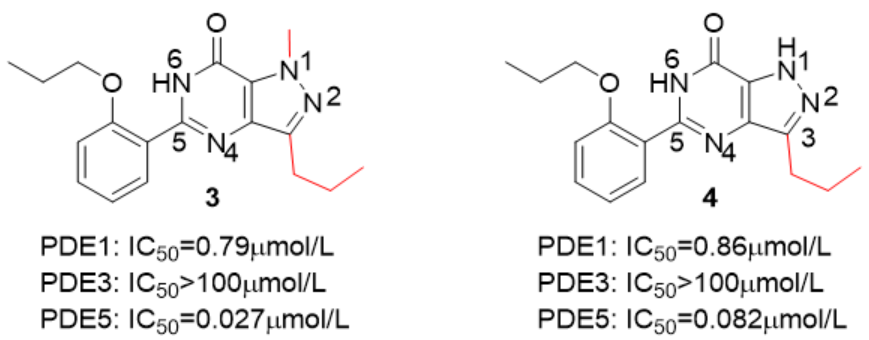

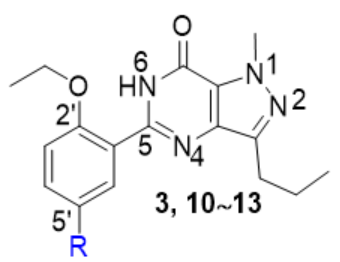

分析化合物2母核结构,3位甲基相当于鸟苷酸的戊糖环,履行了核糖片段与受体发生疏水性结合的功能,但体积小,故将其变位正丙基,得到了衍生物3,活性和选择性进一步提高。5位存在的苯环取代基是必须基团,相当于cGMP磷酸结合位置,1位甲基对PDE5的选择性很重要,去掉后活性降低(4)。

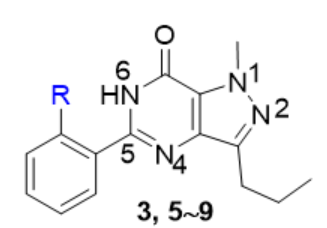

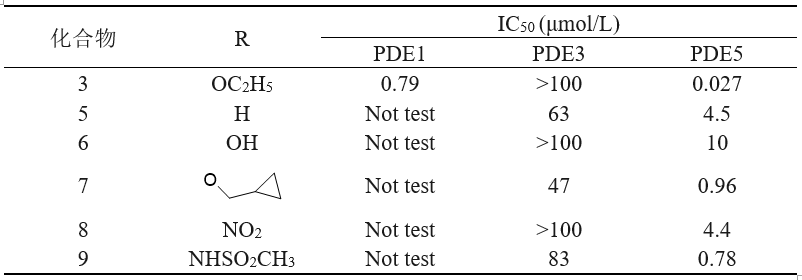

对5位苯环进行优化发现,利用羟基、硝基、甲磺酰胺基和环丙甲氧基置换乙氧基,活性降低,说明乙氧基是重要的基团。分子模拟也显示了乙氧基的氧孤电子对与N6的氢原子形成分子内氢键,提高了苯环与母核的共面性,并且连接尺寸大的疏水性基团不利于活性。

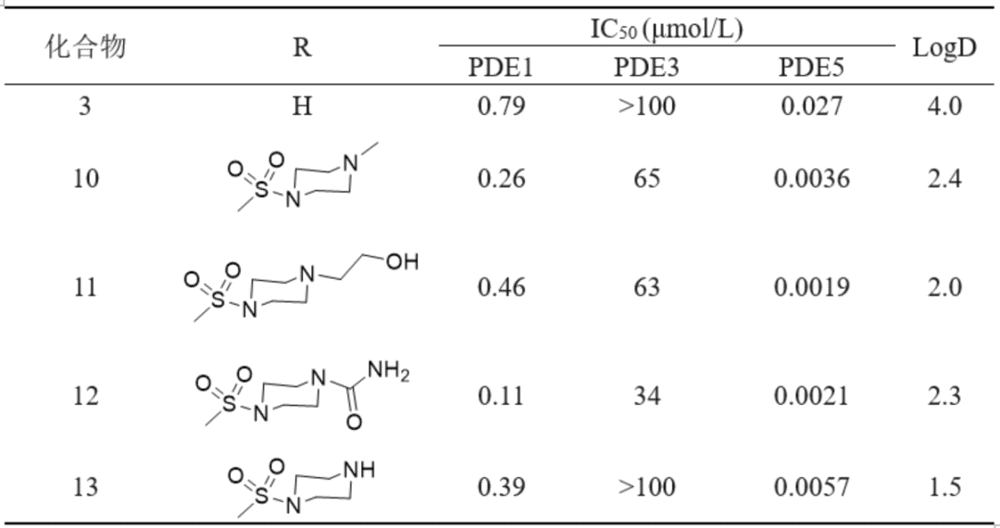

化合物3仍为最优结构,但是尚未探索苯环5'位置的取代基对活性的影响,且其脂溶性约为水溶性的10000倍,口服吸收效果差,故在5'位引入极性基团以提高化合物的成药性。

在苯环上变换或引入基团有三方面的考虑:一是由于这个位置相当于cGMP 的磷酯基,引入模拟磷酯的基团可提高与PDE5 酶的互补性结合;二是加入极性或成盐基团以有利于水溶性;再一是在研发扎普司特的构效关系时发现,5'位存在有磺酰基或磺酰胺基可提高抗过敏活性,提示这个位置可容纳新的基团。综上化合物10兼顾了体内活性、选择性和药代性质,故将其制成枸橼酸盐,并命名为西地那非进入临床研究。

小结:尽管辉瑞试图将万艾可粉饰为“缘分和科学”的结晶——“万艾可的发现不是意外、不是偶然,而是创造性思维和研究方向从心绞痛到勃起功能障碍的重新聚焦”或“对勃起机制更好的理解催生了新型口服药物枸橼酸西地那非”,但这并不能改变它作为“垃圾桶决策模型”(Garbage Can Decision Process)经典案例的命运,即先有解决方案,再去找可以用它来解决的问题并制造需求。

案例教学指导手册

《调控磷酸二酯酶对细胞信号的影响》

一、教学目的与用途

1.适用课程:《细胞信号转导与调控》

2.适用专业:中药学专业硕士

3.教学目标:掌握调控磷酸二酯酶对细胞信号的影响。

二、 教学内容:

1.细胞通讯的分子基础

2.主要细胞信号转导途径

3.细胞信号转导过程的基本规律

4.磷酸二酯酶在受体鸟苷酸环化酶信号转导途径中的功能

5.细胞信号转导研究在医药学界的意义

三、启发思考题:

1.西地那非对NO是直接作用还是间接作用?

2.西地那非治疗ED的作用机制是什么?请归纳。

四、建议课堂计划:

本教学案例设计选取真实药物开发案例,将治疗勃起功能障碍的药物西地那非的开发过程真实还原到课堂教学过程中,让学生在课堂中彷参与药物的筛选、优化过程,从专业型硕士研究生的思维进行药物作用机制的分析,从而掌握相关的知识点。过程如下:

1.课前教师可通过网络教学平台向学生发布学习任务,要求学生首先课前预习课本《细胞信号转导与调控》的概论部分,其次通过查阅文献,以思维导图的形式归纳细胞信号转导的途径,尤其以G蛋白介导的信号转导途径做重点详细的描述。

2.课中,教师授课时可使用配套的案例幻灯片或相关视频进行教学,第一部分为基础知识学习部分,以展示和问题为主导,帮助学生建立细胞信号转导的基本知识体系,引导学生思考细胞信号的改变对机体生理病理的影响,由老师解读细胞信号调控的意义。第二部展示调控磷酸二酯酶的药物西地那非开发的背景与过程,并提出问题引发同学们思考:①西地那非对NO是直接作用还是间接作用?②西地那非治疗ED的作用机制是什么?并画出机制图。③西地那非影响的是哪条细胞信号转导途径?随后学生分组讨论分析,对问题作出解答。由老师对学生的答案做出评价,并总结西地那非对细胞信号转导途径影响的意义。第三部分为案例延伸讨论与答疑:①目前临床上治疗ED还是以西地那非为主吗?②同样是磷酸二酯酶抑制剂的他达那非有何优势?③西地那非的主要副作用是什么原因引起的?有没有防治的方法。引导学生了解更多的影响酸二酯酶的药物。

参考文献:

1 Terrett NK, Bell AS, Brown D, et al. Sildenafil(Viagra(TM)), a potent and selective inhibitor of type 5 cGMP phosphodiesterase with utility for the treatment of male erectile dysfunction. Bioorg MedChem Lett, 1996, 6: 1819−1824.

2 Wilson SR, Wilson RB, Shoemaker AL, et al. Antiallergic 8-aza-purines 3. Structural characterization of2-(2-propoxyphenyl)-8-azahypoxanthine,2-(2-propoxy-5-(propylsulfonyl) phenyl)-8-azahypoxanthine, and 2-(2-propoxy-5-(N-methyl-N-isopropylsulfamoyl)phenyl)-8-azahypoxanthine.J AmChem Soc,1982, 104: 259−264.

3 Ghofrani HA, Osterloh IH, Grimminger F. Sildenafil: fromangina to erectile dysfunction to pulmonary hypertension and beyond. Nat Rev Drug Discov, 2006, 5: 689−702.

4 Sung BJ, Hwang KY, Jeon YH, et al. Structure of the catalyticdomain of human phosphodiesterase 5 with bound drug molecules. Nature, 2003,425: 98−102.

5 郭应禄.万艾可问世引发的思考[C].中国性学会·中国性学会成立十周年首届中国性科学高级论坛论文汇编.中国性学会:中国性学会,2004:13-14.